目次

- 一日で数十社と出会える就活の祭典:合説の目的と仕組み

- あなたに合うのはどれ?合説の種類と特徴を徹底解剖

- 「意味ない」は本当?合説の価値を最大化する戦略的思考法

- 【就活初心者向け】「知らない」を「面白い」に変える情報収集術

- 【中級者向け】就活の軸を固めるための比較検討術

- 【上級者向け】ライバルに差をつけるための戦略的活用術

- 服装は?私服指定は罠?人事が語る「見た目」の真実

- これだけは忘れるな!必須&便利持ち物リスト

- 「何を聞けば…」を解消!目的別・質問リスト作成法

- 人混みを制する!タイムマネジメントとブース巡回ルートの極意

- 人事の記憶に残る!効果的なメモの取り方と聞き方

- 「この学生、デキるな」と思わせる鋭い質問35選

- コネを作る!社員や内定者との名刺交換・会話術

- 大量の資料とメモを「使える情報」に変える整理術

- 人事担当者に感謝と熱意を伝えるお礼メールの書き方【例文付き】

- 合説の経験をES・面接の「最強の武器」にする方法

- 「思わぬ優良企業に出会えた!」成功体験談

- 「ただ疲れただけ…」にならないための反面教師・失敗談

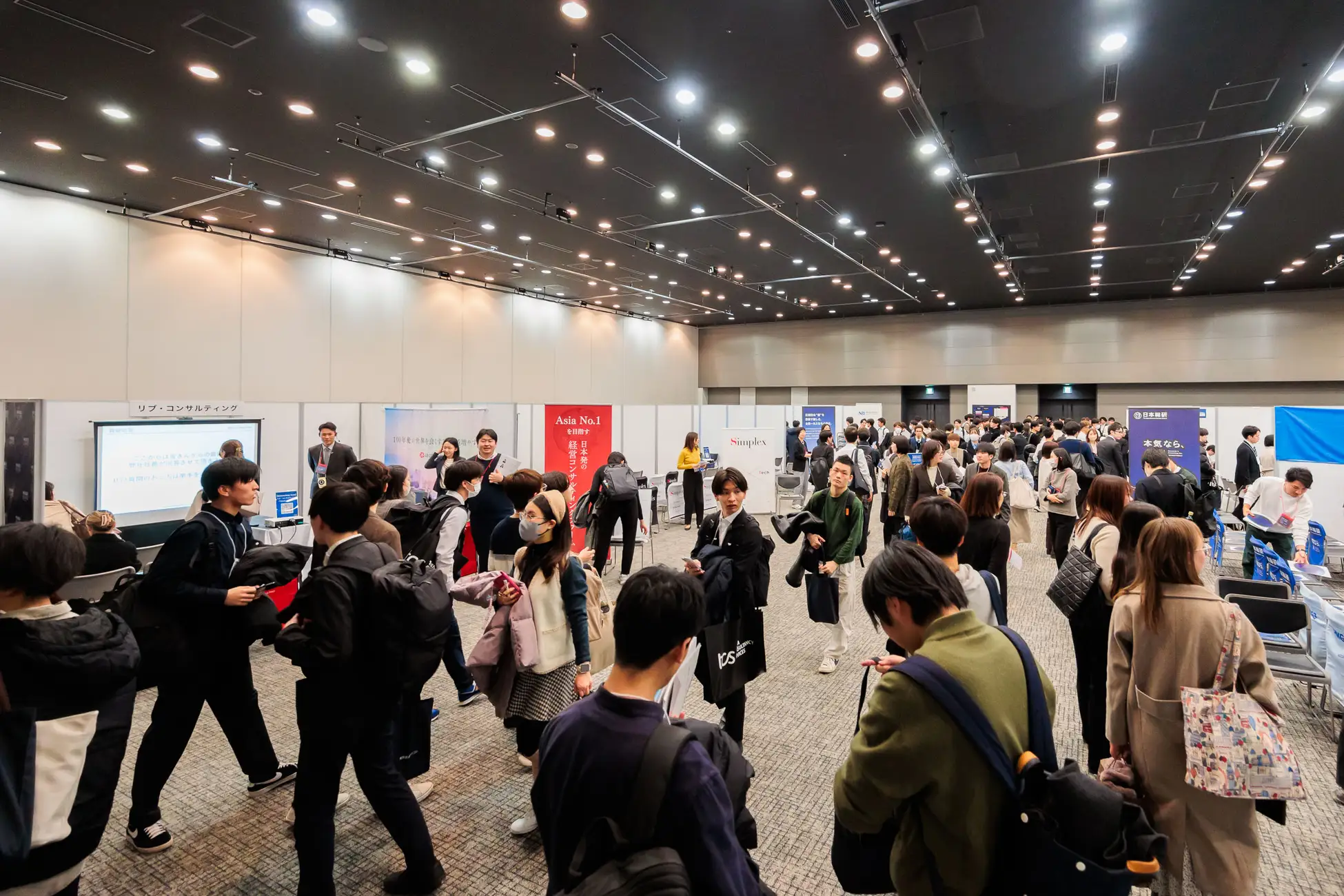

就職活動の幕開けを告げる一大イベント、合同説明会(合説)。多くの学生が「とりあえず参加してみよう」と足を運びますが、その真の価値を理解し、戦略的に活用できている人は決して多くありません。結果として「ただ疲れただけ」「ネットで得られる情報しかなかった」と感じ、貴重な時間を浪費してしまうケースも散見されます。

しかし、合同説明会は、正しい目的意識と準備、そして当日の行動戦略さえあれば、あなたの就職活動を劇的に有利に進める「最強の武器」となり得ます。無数の企業の中から自分に合った一社を見つけ出し、ライバルに差をつけ、内定への最短ルートを切り拓くための情報とチャンスが、そこには溢れているのです。

本稿は、10,000人以上の就活生をサポートしてきた新卒キャリアコンサルタントとしての知見と、数々の企業の人事担当者へのヒアリング、そして成功した先輩たちの実体験に基づき、合同説明会を120%活用し尽くすための完全攻略ガイドとして作成されました。

就活初心者から上級者まで、すべての学生が「参加してよかった」と心から思えるよう、基本の「き」から、差がつく応用テクニックまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたはもう「なんとなく参加する」学生ではありません。明確な目的を持った戦略家として、自信を持って合同説明会の会場に足を踏み入れることができるでしょう。

そもそも合同説明会(合説)とは?今さら聞けない基本の「き」

- 就職活動を始めると、誰もが一度は耳にする「合同説明会(合説)」。しかし、その本質を正しく理解しているでしょうか。まずは、このイベントの基本的な仕組みと種類、そしてその価値について深く掘り下げていきましょう。

一日で数十社と出会える就活の祭典:合説の目的と仕組み

- 合同説明会とは、その名の通り、多数の企業がひとつの会場に集結し、求職者(主に就活生)に対して自社の魅力や採用情報をプレゼンテーションするイベントです

- 会場は、企業ごとに設けられた個別の「ブース」で構成されるのが一般的です

- 企業側の目的は明確です。「優秀な学生を獲得すること」

- そのために、企業は数十万、数百万円という決して安くない出展料を支払い、自社の未来を担う人材との出会いを求めています

- 学生にとっては自らのキャリアを吟味する場であり、企業にとっては未来への投資を賭けた採用活動の最前線なのです。この構造を理解することが、合説を戦略的に活用する第一歩となります。

- 合説を、企業という「商品」を比較検討し、自らの価値を売り込む「キャリアの市場(マーケットプレイス)」と捉える視点を持つことで、受け身の姿勢から脱却し、能動的な情報収集と自己アピールが可能になるのです。

あなたに合うのはどれ?合説の種類と特徴を徹底解剖

- 合同説明会は、その規模や特性によっていくつかの種類に分類できます。自分の就職活動のフェーズや目的に合わせて、参加するイベントを戦略的に選ぶことが、時間と労力を無駄にしないための鍵となります。

大規模イベント vs. 業界特化型イベント

- 大規模イベント

- リクナビやマイナビといった大手就職情報サイトが主催するイベントが代表的で、数百社以上の企業が業界を問わず一堂に会します。

- その最大のメリットは、多種多様な業界・企業に一日で触れられる点です

- 業界特化型イベント

- IT、金融、メーカー、マスコミなど、特定の業界に絞って開催されるイベントです

- メリットは、同じ業界内の企業を深く比較検討できること、そしてより専門的で踏み込んだ質疑応答が可能なことです。すでにある程度志望業界を絞り込んでいる学生にとっては、企業理解を深め、志望動機を具体化するための非常に有益な場となるでしょう。

- このように、自分の就活の進捗状況に合わせて参加するイベントを選ぶことが重要です。

- 何から始めればいいかわからない初心者はまず大規模イベントで視野を広げ、方向性が見えてきた中級者は業界特化型イベントで理解を深める、という使い分けが効果的です。

対面 vs. オンライン:メリット・デメリット徹底比較

- 近年、就職活動のオンライン化が進み、合同説明会も対面形式とオンライン形式が併存しています。それぞれに一長一短があるため、その特性を理解し、使い分けることが求められます。

- オンライン合同説明会

- 最大のメリットは、場所を選ばずに参加できるアクセシビリティの高さです

- また、興味がなければすぐに別の企業のブース(配信)に移ることができ、対面のような気まずさもありません

- 一方で、画面越しでは企業の「雰囲気」や社員の「人柄」といった非言語的な情報を掴みづらいというデメリットがあります

- 対面合同説明会

- オンラインでは得られない「リアルな情報」に触れられるのが最大の強みです。社員の表情や立ち居振る舞い、ブースの活気などから、その企業の「空気感」を肌で感じることができます

- また、同じ業界を目指す他の就活生と交流することで、モチベーションが高まるという効果もあります

- しかし、会場までの移動時間や交通費がかかる点、そして多くの人でごった返す会場を歩き回る体力的な負担が大きい点はデメリットと言えるでしょう

- この二つの形式は、「情報収集の効率性」と「人間的な繋がりの豊かさ」のトレードオフの関係にあります。

- したがって、両者を組み合わせたハイブリッド戦略が最も効果的です。例えば、就活初期段階での「広く浅い」情報収集はオンラインで効率的に行い、興味を持った企業について「深く狭い」理解を求める段階では対面イベントに参加して、リアルな雰囲気を確かめるといった活用法が考えられます。

「意味ない」は本当?合説の価値を最大化する戦略的思考法

- 「合同説明会なんて行っても意味ない」という声は、就活生のコミュニティで頻繁に聞かれます

- しかし、断言します。合同説明会が「意味ない」ものになるかどうかは、あなた自身の姿勢次第です

- 未知の優良企業との出会い

- 知名度は低いけれど、実は魅力的な事業や社風を持つ「隠れた優良企業」を発見するチャンスがあります

- 効率的な企業比較

- 同じ業界のライバル企業を一度に比較検討でき、各社の強みや違いを明確に把握できます。これは、説得力のある志望動機を作成する上で不可欠な情報です

- リアルな社風の体感

- Webサイトの美辞麗句だけではわからない、社員の雰囲気や企業の「本当のカルチャー」を感じ取ることができます

- 選考を有利にするコネクション

- 意欲的な姿勢は人事担当者の記憶に残り、その後の選考で有利に働く可能性があります。社員との個人的な繋がり(コネ)を作ることも夢ではありません

- つまり、「意味がなかった」という結果は、イベントそのものの欠陥ではなく、参加者の戦略の失敗が原因なのです。このガイドで紹介する攻略法を実践すれば、あなたは合同説明会を「意味のある」ものに変え、就職活動における大きなアドバンテージを手にすることができるでしょう。

参加するだけで満足してない?目的別・合説攻略プラン

- 合同説明会を最大限に活用するためには、自分の就職活動の進捗状況に応じた明確な目的を持つことが不可欠です。「なんとなく参加する」のではなく、「これを達成するために参加する」という意識が、当日の行動の質を大きく左右します。ここでは、就活の「初心者」「中級者」「上級者」という3つのフェーズに分け、それぞれに最適な攻略プランを提案します。

【就活初心者向け】「知らない」を「面白い」に変える情報収集術

- 対象者: 就職活動を始めたばかりで、まだ志望業界ややりたいことが明確になっていない学生

- 目的: 広く浅く情報を収集し、世の中の多様な業界・企業を知ることで、自らの興味・関心の方向性を見出すこと

- この段階での合同説明会は、企業選びのためというよりも、むしろ「自己分析」のためのデータ収集の場と捉えるべきです。

- 重要なのは、食わず嫌いをせず、これまで全く知らなかった業界や企業のブースにも積極的に足を運ぶことです

- ビルメンテナンス、専門商社、BtoBメーカーなど、学生生活では馴染みのない企業の話を聞くことで、「偶然の出会い」が生まれる可能性が高まります

- ここでのポイントは、各ブースで説明を聞きながら、自分の「感情」を記録することです。「この話は面白いと感じた」「このビジネスモデルには全く興味が湧かなかった」といった主観的な感想をメモしておきましょう。

- そして、説明会後になぜそう感じたのかを深く掘り下げてみてください。「なぜ、あの企業のビジョンに共感したのか?」「なぜ、この仕事内容を退屈だと感じたのか?」この自問自答を繰り返すプロセスこそが、あなた自身の価値観や仕事選びの軸(就活の軸)を形成していくのです。

- 初心者にとっての合説のゴールは、特定の企業を見つけることではありません。ビジネスの世界の地図を描き、その中で自分がどこに惹かれるのか、その羅針盤を手に入れることなのです。

【中級者向け】就活の軸を固めるための比較検討術

- 対象者: いくつかの興味のある業界は見つかったものの、まだ志望企業を絞りきれていない、あるいは業界への理解をさらに深めたい学生

- 目的: 同一業界内の企業を徹底的に比較検討し、各社の違いを明確にすることで、説得力のある志望動機を構築するための材料を集めること。

- このフェーズの学生にとって、合同説明会は「志望動機作成のための高効率なリサーチエンジン」です。面接で必ず問われる「なぜ同業他社ではなく、当社なのですか?」という質問に答えるための「弾薬」を収集する場と位置づけましょう。

- 具体的な戦略としては、志望業界の競合他社を2〜3社、連続して訪問することです

- 事前に「競合他社と比較した際の、御社ならではの強みは何ですか?」といった、比較を前提とした質問を用意しておくと、よりシャープな回答を引き出せます

- また、有名企業や人気企業のブースは混雑しがちですが、少し視野を広げれば、業界内で確固たる地位を築いている優良な中堅・中小企業が、比較的空いているブースで待っています

- こうしたブースでは、採用担当者とじっくり話せる可能性が高く、Webサイトだけでは得られない詳細な情報を引き出せるかもしれません。

- この段階でのゴールは、漠然とした「興味」を、「A社は〇〇という点で魅力的だが、B社は△△という強みがある。自分の価値観にはA社が合っている」というような、具体的で論理的な企業選択の根拠に昇華させることです。

【上級者向け】ライバルに差をつけるための戦略的活用術

- 対象者: すでに第一志望群の企業が明確になっており、情報収集よりも選考での競争優位性を獲得したいと考えている学生

- 目的: 採用担当者に「優秀な学生」として顔と名前を覚えてもらい、その後の選考プロセスで有利に働く可能性のある「繋がり(コネ)」を構築すること。

- 上級者にとって、合同説明会はもはや情報収集の場ではありません。それは、自らの能力と熱意をアピールするための「舞台」であり、選考プロセスの一部です

- プレゼンテーションをただ聞くのではなく、その内容を踏まえた上で、鋭い質問を投げかけることが重要です。

- 事前に企業サイトやIR情報を読み込み、「中期経営計画で掲げられている〇〇という目標に対し、新入社員は具体的にどのような形で貢献することが期待されていますか?」といった、深い企業研究に基づいた質問は、他の学生との圧倒的な差別化に繋がります

- さらに重要なのが、プレゼン終了後やブースの空き時間を見計らって、社員個人に話しかけ、1対1の対話に持ち込むことです

- 名刺をいただければ、後日お礼のメールを送ることで再度自分を印象付けられますし、それがOB・OG訪問やリクルーター面談への糸口になる可能性も秘めています

- 人事担当者だけでなく、現場の若手社員や内定者も格好のターゲットです。

- この段階でのゴールは、その他大勢の「匿名応募者」から、企業にとって「記憶に残る有望な個人」へと昇格すること。合同説明会を、公式な選考が始まる前の「プレ選考」と捉え、戦略的に自己をマーケティングする場として活用しましょう。

準備が9割!合説前日に焦らないための完璧チェックリスト

- 合同説明会の成否は、当日の立ち振る舞い以前に、前日までの準備でほぼ決まると言っても過言ではありません。服装、持ち物、そして質問内容。

- これらを万全に整えておくことが、自信を持って当日を迎え、チャンスを最大限に活かすための土台となります。ここでは、前日に慌てないための完璧なチェックリストを提供します。

服装は?私服指定は罠?人事が語る「見た目」の真実

- 合同説明会における服装は、ファッションセンスを問うものではなく、「ビジネスマナーを理解し、TPO(時・場所・場合)をわきまえられる人材か」を判断するための、最初の非言語的なテストです。清潔感を第一に、以下のポイントを押さえましょう。

基本のスーツスタイルと着こなしのポイント

- 特に指定がない限り、リクルートスーツが最も安全で適切な選択です

「服装自由」「私服指定」の正しい解釈とオフィスカジュアルの正解

- 就活生を悩ませるのが「服装自由」や「私服指定」の案内です。これをどう解釈すべきか、企業の意図を読み解く必要があります。

- 「服装自由」の場合: この表記は非常に曖昧で、判断に迷うところです。しかし、結論から言えば、迷ったらスーツを選ぶのが賢明です

- 「私服でお越しください(私服指定)」の場合: これは明確な指示であり、従うべきです。この状況でスーツを着用すると、「指示を理解できない」「場の空気が読めない」とネガティブに評価される可能性があります

- 男性: 襟付きのシャツ(ポロシャツやボタンダウンシャツ)に、チノパンやスラックスを合わせるのが基本です。必要であればジャケットを羽織ると、よりフォーマルな印象になります

- 女性: 派手すぎないブラウスに、スカートやパンツを合わせます。ジャケットやカーディガンを羽織ると良いでしょう

- 男女共通のNG項目: Tシャツ、ジーンズ、スウェット、短パン、露出の多い服、派手なアクセサリーなどは、ビジネスの場にふさわしくないため絶対に避けましょう

- 企業が私服を指定する意図は、「リラックスした雰囲気で参加してほしい」「グループワークなど動きやすい服装で来てほしい」、あるいはアパレル業界などでは「学生の個性やファッションへの関心度を見たい」といったものが考えられます

季節(夏・冬)と身だしなみ(髪型・メイク)の注意点

- 服装だけでなく、トータルでの身だしなみが重要です。

- 季節対応

- 冬: 会場内は暖房が効いていることが多いです。コートはトレンチコートやチェスターコートなど、ビジネスシーンにふさわしいものを選び、建物に入る前に脱いで腕にかけるのがマナーです

- 夏: 暑い日でも、ジャケットの下は長袖のワイシャツやブラウスが基本とされています

- 髪型・メイク

- 男女ともに清潔感が第一です。髪は寝癖などを直し、整髪料で整えましょう。髪色は黒や暗めの茶色など、自然な色が基本です

- 女性のメイクは、派手な色使いを避けたナチュラルメイクを心がけましょう

- 腕時計以外のアクセサリーは外しておくのが無難です

これだけは忘れるな!必須&便利持ち物リスト

- あなたのバッグは、就職活動における「移動司令室」です。その中身は、あなたの準備周到さとプロフェッショナル意識を映し出す鏡となります。以下のリストを参考に、前日の夜に必ずチェックしましょう。

| カテゴリ | 持ち物 | なぜ必要か? |

| 【絶対必須】 | A4サイズ対応のビジネスバッグ | 配布される資料(A4サイズ)を折り曲げずに収納するため。床に置いても自立するタイプが便利 |

| ノート・メモ帳 | 説明内容や自分の感想を書き留めるため。スマホでのメモは印象が良くない場合があるため、紙媒体が確実 |

|

| 筆記用具(黒ボールペン必須) | メモやアンケート記入に必須。ビジネス文書の基本である黒ボールペンは必ず用意。インク切れに備え予備も |

|

| クリアファイル | もらった資料をきれいに保管・整理するため。企業ごとに分けるなど、複数枚あると便利 |

|

| スマートフォン | 会場マップの確認、企業情報の検索、緊急連絡など、生命線となるツール。充電は満タンに |

|

| 学生証 | 受付で本人確認のために提示を求められる場合がある。忘れると入場できない可能性も |

|

| ハンカチ・ティッシュ | 身だしなみとして、また汗を拭いたり不測の事態に対応したりするための社会人の基本マナー |

|

| スケジュール帳 | 次の選考日程などをその場で書き込めるように。スマホアプリでも良いが、紙の方が素早く確認・記入できる |

|

| 【あると便利】 | モバイルバッテリー | スマホの充電切れは致命的。一日中情報収集や連絡に使うため、予備電源は必須 |

| 腕時計 | 時間管理の基本。スマホを取り出すよりスマートで、ビジネスパーソンとしての意識の高さを示せる |

|

| クリップボード | 机がないブースや立ち見の際に、安定してメモを取るための強力な助っ人。A4サイズがおすすめ |

|

| 履歴書のコピー(複数枚) | 一部の企業では、その場で選考に進めるケースも。チャンスを逃さないための準備 |

|

| 身だしなみ用品 | 手鏡、くし、あぶらとり紙、予備のストッキングなど。会場に入る前に身だしなみを最終チェック |

|

| 折り畳み傘 | 急な天候の変化でスーツやカバンを濡らさないため。軽量タイプを常備しておくと安心 |

|

| 飲み物・常備薬 | 長丁場になるため、水分補給は必須。緊張による頭痛などに備え、普段使っている薬も持っておくと安心 |

「何を聞けば…」を解消!目的別・質問リスト作成法

- 合同説明会で質問をすることは、単に疑問を解消するためだけではありません。それは、あなたの熱意、知性、そして準備の質をアピールする絶好の機会です。

- 良い質問は採用担当者の記憶に残り、悪い質問は「この学生は準備不足だ」という烙印を押されかねません

- 質問を準備する上での大原則は、「調べればわかることは聞かない」ということです

- 企業のWebサイトや採用パンフレットに記載されている事業内容や沿革、福利厚生の基本的な内容などを質問するのは、企業研究を全くしていないことの証明であり、絶対に避けなければなりません。

- 優れた質問とは、あなた自身の思考や仮説が含まれた、オープンクエスチョンです。それは、あなたという人間をプレゼンテーションする小さな機会なのです。以下に、質問を作成するための思考法を解説します。

- 「前提」を示す: まず、自分がどこまで調べてきたかを示す前提を述べます。「御社のIR情報で、〇〇事業の海外売上比率が昨年から5%上昇したと拝見しました」といった具体的な事実を盛り込むことで、付け焼き刃でない深い関心があることを示せます。

- 「視点」を繋げる: その事実に対して、自分の視点や考えを繋げます。「この成長の背景には、△△という市場の変化が影響していると推察しますが…」のように、自分なりの分析や仮説を加えることで、思考力の高さをアピールできます。

- 「未来」を問う: そして最後に、未来に向けた質問を投げかけます。「この成長をさらに加速させるために、今後どのような戦略をお考えでしょうか?また、若手社員はそこにどう関わっていくことができますか?」と問うことで、入社後の貢献意欲というポジティブな姿勢を示すことができます。

- このように、「前提(リサーチ力)+視点(思考力)+未来(意欲)」の構造を意識することで、ありきたりの質問から脱却し、「この学生はデキるな」と思わせる鋭い質問を生み出すことができるのです。

- 次の章で具体的な質問リストを提示しますが、まずはこの「質問の作り方」の型を身につけることが何よりも重要です。

当日の立ち振る舞いで差をつけろ!

効率的なブースの回り方とコミュニケーション術

- 万全の準備を整えたら、いよいよ本番です。合同説明会の会場では、無数のライバルたちがひしめき合っています。その中で埋もれることなく、目的を達成するためには、効率的な立ち振る舞いと質の高いコミュニケーションが不可欠です。ここでは、当日のパフォーマンスを最大化するための具体的なテクニックを解説します。

人混みを制する!タイムマネジメントとブース巡回ルートの極意

- 大規模な合同説明会は、体力と精神力を消耗する過酷な環境です

- 計画なしに会場を歩き回れば、すぐに疲弊し、重要な企業を訪問する頃には集中力が切れていた、ということになりかねません

- 攻略法

- 会場マップと出展企業リストを事前に入手する: 多くの合説では、公式サイトで事前に会場レイアウトや参加企業一覧が公開されています。これを必ず確認し、訪問したい企業をリストアップします

- 優先順位をつけて巡回ルートを計画する: リストアップした企業に「絶対行きたい(Aランク)」「できれば行きたい(Bランク)」「時間があれば(Cランク)」といった優先順位をつけます。そして、会場マップ上でそれらのブースの位置を確認し、最も効率的に回れるルートをあらかじめシミュレーションしておきましょう

- 柔軟性を持つ: 計画は重要ですが、固執しすぎるのは禁物です。Aランクの企業のブースが満員で立ち見すら困難な場合、無理に待つのは時間の無駄です

- あなたの目的は、会場をくまなく歩くことではなく、限られた時間とエネルギーを最も価値のある対話に集中させることです。緻密な計画こそが、人混みと疲労という最大の敵を制する鍵となります。

人事の記憶に残る!効果的なメモの取り方と聞き方

- ブースでの説明を聞く際のあなたの態度は、採用担当者から常に見られています。熱心にメモを取り、真剣に耳を傾ける姿勢は、あなたの意欲を雄弁に物語ります

メモは「事実」と「感情」を分ける

- 単にプレゼンテーションの内容を書き写すだけでは、後で見返しても何の価値も生まれません。重要なのは、客観的な「事実」と、それを聞いた自分の主観的な「思考・感情」を分けて記録することです

- 例えば、ノートを見開きで使い、左ページに「事実(Fact)」、右ページに「自分の考え(Reflection)」を書き込む方法が有効です。

- 事実(Fact): 事業内容、市場シェア、今後の戦略、社員のキャリアパス、求める人物像など、説明された客観的な情報。

- 自分の考え(Reflection): 「このビジネスモデルは面白い」「この価値観は自分の考えと一致する」「〇〇という点について、もっと詳しく知りたい(質問候補)」「この話は、自己PRの△△というエピソードと繋げられそうだ」など、自分の内側で生まれた気づきや感情。

- この「自分の考え」の欄こそが、後々、あなただけのオリジナルな志望動機や自己PRを作成するための「宝の山」となるのです。

印象を上げる聞き方の姿勢

- 非言語コミュニケーションも極めて重要です。話している社員の目を見て、適度にうなずき、少し前のめりの姿勢で聞くことで、強い関心を示せます

合同説明会メモフォーマット例

- 以下のフォーマットを参考に、自分だけの就活ノートを作成してみましょう。ルーズリーフなど、後からページの追加や入れ替えができるものが便利です

- このフォーマットに沿って情報を整理することで、単なる記録が、次のアクションに繋がる戦略的な情報へと変わります。

「この学生、デキるな」と思わせる鋭い質問35選

- 前述の通り、質問はあなたの能力をアピールする絶好の機会です。ここでは、様々な角度から企業の核心に迫り、採用担当者に強い印象を残すための質問リストを目的別に紹介します。これらを参考に、自分なりの言葉でアレンジして使ってみてください

会社の事業戦略・将来性に関する質問

- 御社の主力事業以外で、今後特に注力される予定の事業領域はございますか?

- 〇〇業界は変化が激しいと存じますが、競合他社との差別化を図るために最も重視されていることは何でしょうか?

- 中期経営計画に掲げられている「△△」というビジョンについて、特に感銘を受けました。このビジョンを実現する上での、現時点での課題は何だとお考えですか?

- 海外展開について、今後の具体的なビジョンやターゲットとされている地域があればお聞かせください。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)が各業界で進む中、御社のビジネスモデルは今後どのように変化していくとお考えでしょうか?

仕事内容・働きがいに関する質問

- (特定の職種について)その職務において、最もやりがいを感じる瞬間と、逆に最も困難だと感じるのはどのような時ですか?

- ご担当者様が、これまでのご自身の業務の中で最も印象に残っている「成功体験」または「失敗から学んだ教訓」があればお聞かせください。

- 若手社員が主体となって進めたプロジェクトで、代表的な事例がございましたら教えていただけますか?

- 入社後に最も成長を実感できたのは、どのような経験を通じてでしたか?

- 1日の大まかな仕事の流れと、チーム内でのコミュニケーションの取り方について教えてください。

企業文化・社風に関する質問

- 御社のWebサイトで「風通しの良い社風」と拝見しましたが、それを最も象徴するような具体的な制度やエピソードはありますか?

- ご担当者様が、入社前と入社後で感じた最も大きな「良い意味でのギャップ」は何でしたか?

- 社員の皆様は、どのような価値観を共有して働かれていると感じますか?

- 部署やチームの目標達成に向けて、どのような協力体制がとられていますか?

- 社員同士の交流を促すような、業務外での取り組み(サークル活動など)はございますか?

求める人物像・選考に関する質問

- 御社でご活躍されている社員の方々に共通する「マインド」や「行動特性」は何だとお考えですか?

- 選考プロセスにおいて、学生のどのような点を特に重視して見ていらっしゃいますか?

- 「こういう学生と一緒に働きたい」と感じるのは、どのような資質を持った方でしょうか?

- 学生時代に培った経験の中で、入社後、特に活かせるとお考えのものは何ですか?

- これまでの採用活動で、最も印象的だった学生の自己PRや志望動機があれば、差し支えない範囲で教えてください。

キャリアパス・成長環境に関する質問

- 新入社員研修の後、一人前の戦力として立ち上がるまで、どのような育成・サポート体制が敷かれていますか?

- 〇〇職における、一般的なキャリアパスのモデルケースを教えていただけますか?

- 若手社員が新たなスキルを習得するための、資格取得支援や研修制度にはどのようなものがありますか?

- 将来的にマネジメント職を目指す場合、どのような経験やスキルが求められますか?

- 部署異動の希望は、どの程度考慮されるのでしょうか?また、社内公募制度などはありますか?

【応用編】担当者の内面に迫る質問

- (人事担当者へ)数多くの学生をご覧になってきた中で、入社後に大きく成長する学生に共通点はありますか?

- (現場社員へ)もしご自身が就活生に戻るとしたら、自社以外にどのような業界・企業に興味を持たれますか?その理由もお聞かせください。

- ご担当者様が、数ある企業の中から最終的に御社への入社を決められた、最大の理由は何でしたか?

- お仕事をする上で、最も大切にされている「信条」や「価値観」は何ですか?

- 今後のご自身のキャリアにおいて、どのような目標をお持ちですか?

【番外編】福利厚生など聞きにくい質問の聞き方

- (残業について)繁忙期はいつ頃で、その時期はチーム全体でどのように乗り越えられていますか?

- (休日について)社員の皆様は、休日にリフレッシュするために、どのような過ごし方をされている方が多いですか?

- (福利厚生について)数ある福利厚生制度の中で、社員の方々の利用率が特に高い、あるいは評判の良いものは何ですか?

- (女性の働き方について)育児休業後の復職支援や、女性管理職の登用実績についてお聞かせいただけますか?

- (離職率について)社員の定着率向上のために、会社として特に力を入れている取り組みはございますか?(「離職率」より「定着率」というポジティブな言葉を使うのがポイント

絶対に聞いてはいけないNG質問

- 以下の質問は、あなたの評価を下げるだけなので絶対に避けましょう。

- 調べればわかる質問: 「御社の事業内容は何ですか?」「設立はいつですか?」など、企業のWebサイトやパンフレットを見れば一瞬でわかる質問は、準備不足の証明です

- 給与や休暇に関する直接的な質問: 「初任給はいくらですか?」「年間休日は何日ですか?」といった待遇面の質問を、大勢の前でするのはマナー違反と見なされます。意欲よりも権利主張が強い印象を与えかねません

- ネガティブな質問: 「離職率は高いですか?」「サービス残業はありますか?」といった否定的な言葉を使った質問は、場の雰囲気を悪くし、あなた自身もネガティブな人物だと捉えられがちです

- YES/NOで終わる質問: 「〇〇はありますか?」のような、一言で終わってしまう質問は会話が広がりません。

- 自分にしか関係ない質問: 「〇〇大学からの採用実績はありますか?」といった個人的な質問は、他の学生にとって有益ではなく、自己中心的な印象を与えます

コネを作る!社員や内定者との名刺交換・会話術

- 上級者向けのテクニックとして、社員との名刺交換があります。これは単に連絡先を得る以上の意味を持ちます。日本のビジネス文化において、名刺交換は公式な関係性の始まりを意味する儀式です。学生がこの作法を理解し、実践できることは、高いプロ意識の表れと評価されます

実践ステップ

- タイミングを見計らう: プレゼンテーションの直後や、担当者が手持ち無沙汰にしている時間帯を狙います。他の学生と話している最中に割り込むのはNGです。

- 丁寧なアプローチ: 「お忙しいところ恐れ入ります。〇〇大学の△△と申します。先ほどのお話、大変勉強になりました」と、まずは挨拶と感想を伝えます。

- 具体的な質問で会話を繋ぐ: 1対1の状況を活かし、少し踏み込んだ質問をします。「先ほど〇〇とおっしゃっていましたが、その点についてもう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか?」

- 名刺交換を依頼する: 会話が一段落したタイミングで、「もし差し支えなければ、今後のOB・OG訪問の参考にさせていただきたく、お名刺を一枚頂戴できますでしょうか?」と、目的を明確にして丁寧にお願いします

- 受け取りのマナー: 両手で受け取り、「頂戴いたします。ありがとうございます」と一礼します。受け取った名刺はすぐにしまわず、会話中はテーブルの上に置くのがマナーです。

- 名刺をいただけたら、その日のうちに必ずお礼のメールを送りましょう。これが、あなたをその他大勢から一歩抜け出させ、特別な存在として記憶させる強力な一手となります。

合説は帰ってからが本番!情報を整理し、次の選考に活かす方法

- 多くの学生が、合同説明会から帰宅した時点で「今日の就活は終わり」と考えてしまいます。しかし、それは大きな間違いです。収集した情報を整理し、次のアクションに繋げる「事後処理」こそが、合説の価値を決定づける最も重要なプロセスです。大量の資料とメモの山を、内定を勝ち取るための「使える情報」に変える技術を身につけましょう。

大量の資料とメモを「使える情報」に変える整理術

- 合説当日は、興奮と疲労で頭が飽和状態になっています。記憶が鮮明なその日のうちに、必ず情報の整理を行いましょう

- 整理の核となるツールが「企業比較シート」です。これは、訪問した企業を同一のフォーマットで比較検討するためのもので、Excelやスプレッドシート、あるいはルーズリーフのノートで作成するのがおすすめです

企業比較シート(例)

- 以下のテンプレートを参考に、自分なりの比較シートを作成してみてください。

- このシートの目的は、漠然とした印象を、比較可能な具体的なデータに落とし込むことです。

- 数週間後、エントリーシート(ES)を書く段階になった時、このシートを見返せば、各社の特徴や自分が何に惹かれたのかが一目瞭然となり、説得力のある志望動機をスムーズに書き上げることができるでしょう。情報とは、整理・分析されて初めて「知性」となるのです。

人事担当者に感謝と熱意を伝えるお礼メールの書き方【例文付き】

- 名刺交換ができた場合や、特に親身に質問に答えてくれた社員がいた場合は、その日のうちに必ずお礼のメールを送りましょう。これはビジネスマナーの基本であると同時に、あなたの熱意を再度アピールし、相手の記憶にあなたを刻み込むための重要な「追撃」です

- お礼メールで最も重要なのは、「具体性」と「パーソナライズ」です。誰にでも送れるような定型文では、その他大勢のメールに埋もれてしまい、何の効果もありません

【OK例文】評価が上がるお礼メール

- 件名:本日の合同説明会のお礼(〇〇大学・山田太郎)

- 株式会社〇〇 人事部 △△様

- お世話になっております。 本日、〇〇(会場名)で開催されました合同説明会にて、貴社ブースにお伺いさせていただきました、〇〇大学〇〇学部の山田太郎と申します。

- 本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。

- 特に、△△様がご説明くださった「〇〇事業における新規顧客開拓の具体的なエピソード」は、Webサイトだけでは知ることのできない現場のリアルな挑戦とやりがいを感じることができ、大変興味深く拝聴いたしました。 また、私の「若手社員のキャリアパスについて」という質問にも、ご自身の経験を交えて丁寧にお答えいただき、貴社で働くイメージをより具体的に持つことができました。

- △△様のお話を伺い、貴社の「顧客第一主義」という理念が、社員一人ひとりの行動にまで浸透していることを実感し、ますます貴社で働きたいという思いが強くなりました。

- まずは、本日ご対応いただきましたお礼を申し上げたく、ご連絡させていただきました。 末筆ながら、貴社の益々のご発展と、△△様の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

- 今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

- 山田 太郎(YAMADA Taro) 〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 4年 携帯電話:090-XXXX-XXXX メール:taro.yamada@xx.ac.jp

- ポイント

- 具体的なエピソードに言及: 「〇〇事業のエピソード」や「キャリアパスの質問」など、その場で交わされた会話の内容に具体的に触れることで、あなたが真剣に話を聞いていたこと、そしてこのメールがあなたのためだけに書かれたものであることを証明しています

- 学んだこと・気持ちの変化を記述: 「働くイメージが具体的になった」「働きたい思いが強くなった」など、説明会を通じて得られた学びや心境の変化を伝えることで、ポジティブな印象を与えます

【NG例文】読まれないお礼メール

- 件名:説明会のお礼

- 〇〇株式会社 採用ご担当者様

- 先日は説明会ありがとうございました。 貴社の事業内容や社風についてよくわかり、大変勉強になりました。 今後の選考も頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

- 山田太郎

- NGの理由: あまりにも簡潔で、具体性が皆無です。これでは、どの学生から送られてきたのかもわからず、採用担当者の記憶には一切残りません

合説の経験をES・面接の「最強の武器」にする方法

- 合同説明会で得た経験や情報は、エントリーシートや面接において、あなたを他の応募者から際立たせる「最強の武器」となります

- オンラインで調べただけの情報とは異なり、あなた自身の「一次情報」と「体験」には、圧倒的な説得力とリアリティが宿るからです。

エントリーシート(志望動機)への活用法

- ありがちな「貴社の〇〇という社風に惹かれました」という抽象的な表現を、合説の経験で具体化します。

- 【Before】 貴社の「挑戦を尊重する」という社風に魅力を感じ、志望いたしました。

- 【After】 私が貴社を強く志望する理由は、3月1日に参加した合同説明会で、社員の〇〇様から伺ったお話に深く感銘を受けたからです。〇〇様は「新人でも良い提案であれば、役職に関係なく耳を傾け、実行に移すチャンスが与えられる」と、ご自身の経験を交えて語ってくださいました。そのお話から、貴社にはマニュアル通りの業務をこなすだけでなく、自ら考え行動する「挑戦」を真に尊重する文化が根付いていると確信し、私もその一員として自らの能力を最大限に発揮し、貴社の成長に貢献したいと強く考えるようになりました。

- このように、具体的なエピソードを盛り込むことで、志望動機にオリジナリティと説得力が生まれます。

面接への活用法

- 面接官からの質問に対して、合説での経験を絡めて回答することで、一貫した興味・関心と行動力をアピールできます。

- 面接官: 「当社のことは、どのようにして知りましたか?」

- 回答例: 「はい、最初に興味を持ったきっかけは就職情報サイトでしたが、より深く理解したいと考え、3月1日に〇〇(会場名)で開催された合同説明会に参加いたしました。その際、人事の△△様から直接お話を伺う機会があり、特に〇〇という事業の将来性について熱く語られていたのが印象的で、そこから本格的に企業研究を進めました。」

- また、「逆質問」の機会にも活用できます。

- 逆質問の例: 「3月の合同説明会で、〇〇という新規事業についてお話を伺いました。その後、数ヶ月が経過しましたが、その後の進捗や、現時点で新たに見えてきた課題などがございましたら、お聞かせいただけますでしょうか。」

- このような質問は、あなたがその場限りでなく、継続的に企業に関心を持ち続けていることの力強い証明となります。合説での経験は、あなたの就活ストーリーを豊かにする、あなただけのオリジナルな資産なのです。

先輩たちのリアルな声!

合同説明会「行ってよかった」体験談と「やってしまった」失敗談

- 理論やテクニックだけでなく、実際に合説を経験した先輩たちの「生の声」に耳を傾けることは、非常に有益です。成功体験からはモチベーションを、失敗談からは具体的な教訓を得ることができます。ここでは、就活を終えた先輩たちのリアルな体験談をご紹介します。

「思わぬ優良企業に出会えた!」成功体験談

- 多くの成功した先輩が口を揃えるのが、「視野を広げたことで、最高の出会いがあった」という体験です

- Aさん(メーカー・技術職): 「最初は大手自動車メーカーばかり見ていましたが、時間が余ったので何となく立ち寄ったのが、特殊な部品を作っているBtoBの中堅企業でした。知名度はありませんでしたが、説明を聞くと世界トップクラスの技術力を持っており、若手社員が生き生きと製品開発について語る姿に衝撃を受けました。社員の方との距離も近く、じっくり話ができたことで『ここで働きたい』と直感。結果的にその企業から内定をいただき、今は充実した毎日です。もし有名企業だけを回っていたら、この出会いはありませんでした」

- Bさん(IT・営業職): 「オンライン合説で、興味のある業界と全く関係ない業界の企業を交互に視聴する、というのを試してみました。興味のない企業の説明を聞くことで、『自分はなぜこれに惹かれないのか』が明確になり、逆に自分の就活の軸が固まっていきました。また、人事の方に『御社で活躍されている方の特徴は何ですか?』という共通の質問をすることで、企業ごとの文化の違いが浮き彫りになり、企業選びに非常に役立ちました」

- Cさん(金融・総合職): 「第一志望の企業のブースで、プレゼン後に勇気を出して社員の方に話しかけ、名刺をいただきました。その日のうちにお礼メールを送ったところ、後日、OB訪問の機会をセッティングしていただけることに。面接では『合説で会った〇〇さんだね』と覚えていてくださり、会話がスムーズに進みました。あの時の一歩が、内定に繋がったと確信しています」

- これらの体験談に共通するのは、「目的意識」と「能動的な行動」です。偶然の出会いを引き寄せ、チャンスをものにするためには、自ら動く姿勢が不可欠なのです。

「ただ疲れただけ…」にならないための反面教師・失敗談

- 一方で、多くの学生が陥りがちな失敗もあります。これらの「やってしまった」体験談は、あなたが同じ轍を踏まないための貴重な道しるべとなります。

- Dさん(マスコミ志望): 「就活を始めたばかりで、とりあえず友達と一緒に行動していました。友達が興味のあるブースについて行くだけで、自分自身の軸がなかったため、どの企業の話も右から左へ流れていくだけ。結局、一日中歩き回って疲れただけで、手元には大量のパンフレットしか残りませんでした。自分の意思で行動しなかったことを後悔しています」

- Eさん(コンサル志望): 「有名企業ばかりを狙っていましたが、どのブースも黒山の人だかり。立ち見で遠くから話を聞くだけで、質問なんてできる状況ではありませんでした。結局、数社の説明を聞いただけで一日が終わり、もっと効率的に回る計画を立てておくべきだったと痛感しました。空いているブースにも宝が眠っていたかもしれないのに…」

- Fさん(商社志望): 「準備不足で、その場で『何か質問はありますか?』と聞かれても何も思い浮かばず、黙ってしまいました。周りの学生が的確な質問をしているのを見て、自分の準備不足を恥じました。人事の方にも『この学生はあまり興味がないんだな』と思われたはずです。質問一つでこんなに差がつくのかと、後になって気づきました」

- これらの失敗談は、本稿で解説してきた攻略法の重要性を裏付けています。「計画性を持つこと」「視野を広く持つこと」「主体的に行動すること」「事前準備を怠らないこと」。これらを怠れば、合同説明会はたちまち「意味のない」イベントになってしまうのです。

まとめ:合同説明会を、あなたのキャリアの出発点にしよう

- 本稿では、合同説明会という就職活動における一大イベントを、いかにして自らのキャリアを切り拓くための戦略的ツールとして活用するか、その具体的な方法論を多角的に解説してきました。

- 合同説明会は、ただ参加するだけではその価値を半分も引き出すことはできません。それは、明確な目的意識を持って臨むことで初めて、無限の可能性を秘めた「機会の宝庫」へと姿を変えるのです。

- 成功への鍵は、以下の3つのステップに集約されます

- 目的ある準備(Plan): あなたが就活のどの段階にいるのかを自己分析し、それに合った目的(情報収集、比較検討、自己アピール)を明確に設定する。そして、その目的を達成するための服装、持ち物、質問リストを完璧に準備する。

- 戦略的な行動(Do): 当日は、計画に基づき効率的にブースを巡回し、エネルギーを温存する。そして、一つ一つの対話の機会を大切にし、熱心な傾聴と鋭い質問を通じて、自らの価値を最大限にアピールする。

- 徹底した事後処理(Check & Action): 帰宅後、記憶が新しいうちに情報を整理・分析し、「使える武器」へと昇華させる。そして、感謝の意を伝えるお礼メールや次の選考への応募といった、具体的なアクションに繋げる。

- 「周りが参加するから」という理由で、なんとなく会場に足を運ぶのは今日で終わりにしましょう。合同説明会は、あなたが社会という広大な海に漕ぎ出すための、最初の重要な港です。どの航路を選ぶのか、どのような船に乗るのか、その選択肢が目の前に広がっています。

- このガイドで得た知識と戦略を羅針盤として、自信を持ってその港に立ち、自らの手で未来への航海図を描き始めてください。合同説明会を制する者は、就職活動を制します。あなたの輝かしいキャリアの出発点として、この機会を最大限に活用されることを心から願っています。

就活経験者(内定者、社会人)に相談できるQ&Aサイト:IPPOSのご紹介

「ESの書き方が分からない…」 「この業界の面接って、一体どんな質問をされるんだろう?」 「憧れの企業で働いている先輩の、リアルな話が聞きたい…」

情報の海でおぼれそうになり、誰に頼ればいいのか分からず、たった一人でパソコンと向き合う孤独な夜。就職活動中のあなたも、そんな不安を抱えていませんか?

その悩み、もう一人で抱え込む必要はありません。

■ その道のプロ、つまり「内定者」に直接聞くのが成功への最短ルート

あなたの疑問や不安は、すべて「実際に内定をもらった先輩」が既に乗り越えてきた道です。ネットに溢れる不確かな情報に振り回されるのは、もう終わりにしませんか?

本当に価値があるのは、**就活を勝ち抜いた先輩たちの「生の声」**です。

そこでおすすめしたいのが、内定者に直接、しかも無料で質問できる就活Q&Aサイト**「

IPPOSは、単なる情報サイトではありません。実際に志望企業の内定を勝ち取った先輩たちが、あなたの疑問一つひとつに、自身のリアルな経験を基に答えてくれる場所。匿名だから、普段は聞きにくい給与や残業の実態、面接でうまく答えられなかった失敗談など、本当に知りたいことを気軽に質問できます。

「IPPOS」を覗けば、そこにはあなたが今まで出会えなかった、信頼できる情報と温かいサポートが待っています。

【IPPOSでできる4つのこと】

- 1.業界研究: 「商社とメーカーで、働き方はどう違う?」業界別のリアルな実情を知る。

- 2.ES対策: 「あの企業で通過したESを見せてほしい…」内定者のESから書き方の神髄を学ぶ。

- 3.面接対策: 「面接官に響いた逆質問は?」先輩の成功体験を自分の武器に変える。

- 4.自己分析: 「私のこの強み、どの業界で活かせる?」客観的なアドバイスで自己PRを磨く。

あなたの就活を強力に後押しする選考対策コンテンツや、貴重な先輩の体験談が満載です。まずは公式サイトにアクセスして、どんな先輩がいるのかチェックしてみてください。

■【見逃し厳禁】LINE登録で、あなたの就活をさらに加速させる

IPPOSの魅力を最大限に活用したいなら、公式LINEへの登録は必須です。なぜなら、LINE登録者だけが受け取れる特別なメリットがあるからです。

【LINE登録だけの豪華3点!限定特典】

- 1.新着Q&Aや限定イベント情報をリアルタイムでお届け!

- 2.トップ企業内定者のES実例など、登録者限定の極秘コンテンツを配信!

- 3.新卒10万人以上の統計データから開発された【本格適職診断】が無料で受けられる!

特に、この**「適職診断」**はただの性格診断ではありません。たった3分で、あなたの隠れた強みや価値観を分析し、本当にあなたに合った職種を具体的に提示します。「メーカーの法人営業」「代理店のマーケティング職」といったレベルまで細かく判定してくれるので、自己分析の精度が格段に上がります。

「なんとなく」で進めていた業界選びが、「確信」に変わる体験をしてみませんか?

登録は10秒で完了します。この一歩が、あなたの就活を劇的に変えるかもしれません。

▼今すぐ特典を受け取る▼

■ 賢い就活生は、情報を使い分けている

最後に、重要な心構えを一つ。 IPPOSで得られる**「個人のリアルな一次情報」**は極めて貴重ですが、それと同時に、企業の公式情報や網羅的なデータを客観的に比較検討することも大切です。

例えば、企業の採用情報や説明会日程などを幅広くチェックしたい場合は、リクナビやマイナビといった大手就活サイトが役立ちます。また、他の学生の選考体験記をさらに多角的に集めたいなら、ONE CAREERや外資就活ドットコムなどを併用するのも非常に効果的です。

IPPOSで「先輩の生の声」を、大手サイトで「企業の公式情報」を。 このように情報を使い分けることで、あなたは誰よりも深く、正確に企業を理解し、自信を持って選考に臨めるようになります。あなたの可能性を最大限に広げるために、ぜひ様々なツールを賢く活用してください。